哈佛女孩努力25年只能嫁美国普通白男家长鸡娃式教育该停了

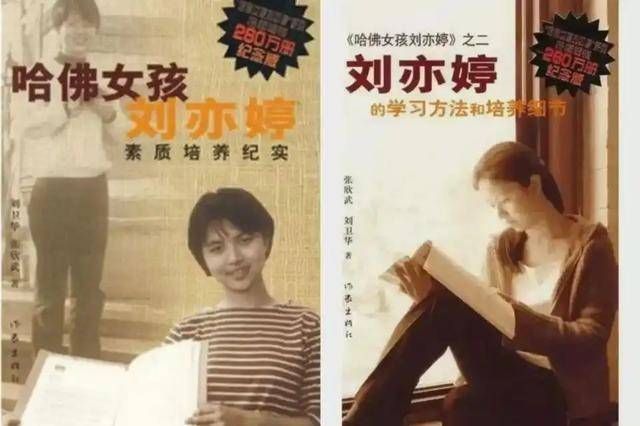

毕竟二十多年前,刘亦婷可是全民偶像级别的存在,是无数家长嘴里“别人家的孩子”。

更关键的是,文章把“刘亦婷现在的生活”和“鸡娃没用”硬绑在一起,逻辑根本站不住脚。

她的童年几乎没什么自由,连兴趣爱好都没机会培养,更别说什么“人格魅力”了。

刘亦婷的父母抓住了这个机会,让女儿得到了拉里的关注,最后拿到了那封关键的推荐信。

大家只看到“一个中国女孩靠努力考上哈佛”,就觉得这是“鸡娃教育”的胜利。

这本书一出版就卖爆了,比当时的《哈利波特》还火,成了无数家长的“育儿圣经”。

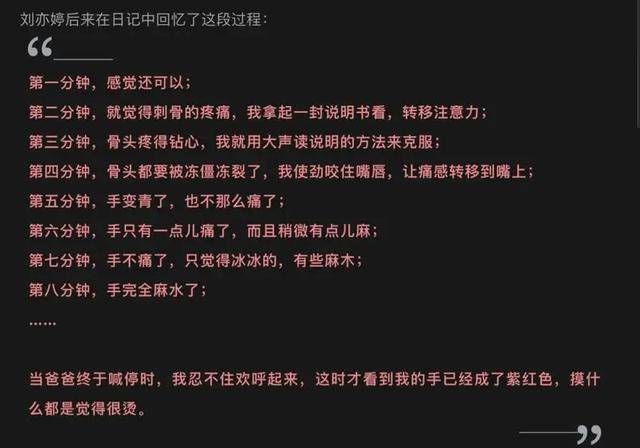

还要求刘亦婷每天写日记,而且日记必须给她看,说这样能“和女儿保持精神高度一致”。

为了“锻炼意志力”,让才10岁的刘亦婷在冬天手握冰块,每次要坚持15分钟。

更夸张的是,为了防止刘亦婷早恋,家里不让她穿花哨的衣服,要求她和异性保持距离。

逼着孩子早起背单词、周末学奥数、假期练特长,甚至也让孩子握冰块“练意志”。

却忘了刘亦婷能上哈佛的核心,是那封来自美国议员的推荐信,而不是这些“苦行僧”式的训练。

可当年的家长就是因为信息闭塞,又被“望子成龙”的焦虑推着,才把刘亦婷的故事当成了“神线

现在再看,那篇说“鸡娃骗局碎了”的文章是存在错误引导,但“骗局”或许从26年前就存在了。

参考资料:光明网2024-02-02二十多年后,“哈佛女孩刘亦婷”还像一面镜子

这些年,越来越多的人发现,教育不是流水线,孩子不是用来“复制成功”的工具。

有过不错的工作,有稳定的家庭,虽然没成为大家期待的“超级精英”,但也是踏实的人生。

却忘了每个孩子都是独立的个体,成功也从来不是只有“名校+高薪”这一条路。

他们不想为了别人眼中的“成功”拼掉半条命,更想找到自己喜欢的生活方式。